Pedro Marqués de Armas

A su regreso a París en junio de 1865, Muñoz llevaba fresca la herida que le infligieran la administración del asilo y las autoridades coloniales, como también buena parte de la Junta, incapaces todos de ponerse del lado de las reformas que propuso. Llevaba, probablemente ya escrita en gran parte, sus “reflexiones críticas”. Se había informado bien de la historia de la asistencia a los locos antes de Mazorra -es decir, entre 1828 y 1855-, y durante los primeros tiempos de ésta; había consultado fuentes oficiales y, sobre todo, tenía claro las causas que condujeron a que su gestión fracasara en aspectos cruciales, así como el tono y medida en que debía trasmitir sus críticas sin dar rienda suelta a la ira. No puede, sin embargo, ocultar un sentimiento de impotencia y, si se contiene, es en virtud del tipo de mensaje científico.

Comenzaba su exposición con una carta a Nicolás José Gutiérrez y Antonio Díaz Albertini, los miembros facultativos de la Junta de quienes había recibido el mayor apoyo. Esta carta está fechada en diciembre de 1865, por lo que la escribió casi seguro antes de entregar a las prensas su doloroso recuento. Allí expresaba: “Muchos de mis paisanos conocen los excelentes servicios que ha prestado a la Casa de Locos de la Habana la respetable corporación en cuyas manos está desde el ano de 1861 el gobierno y vigilancia de este asilo, y de la cual formasteis parte durante estos últimos tiempos. Pero nadie mejor que yo puede apreciar los inmensos beneficios que, por vuestro influjo y concurso, recibió ese piadoso establecimiento; y, en este concepto, creo que os habéis hecho dignamente acreedores a la estimación de mis compatriotas. Todo el que, en nombre del país, pueda dar públicamente una prueba de gratitud y aprecio a los ciudadanos que han sido útiles, debería hacerlo con satisfacción y orgullo”. De ahí que les dedique su testimonio. Ciertamente, no era el único ofendido, puesto que la ruptura se produce a raíz de la renuncia de Gutiérrez después de tirar juntos unos años. El esfuerzo por modernizar el asilo y que los locos fueran tratados por primera vez como enfermos mentales y la institución respondiera a las exigencias de la medicina mental, había sido conjunto. Pero pese a tratarse de una época signada por el reformismo, tales intentos fracasan.

Sin embargo, Muñoz no se da por vencido. Envía numerosas copias de Casa de locos… a diversas asociaciones y revistas médicas, no solo cubanas sino también españolas. Y de inmediato se pone a redactar Breve exposición de las principales reglas que generalmente se siguen hoy en la construcción y organización de los asilos destinados al tratamiento de los locos, que aparece el mismo año, es decir, apenas unos meses después. Al parecer las gestiones de Muñoz fueron defendidas desde el periódico El Siglo, en contra de las críticas de otros diarios. A propósito de un suelto de este diario, Domingo Rosaín elogiaba “sus dos obras recientemente publicadas en Francia”, refiriendo que aun estando en París “llegaban a muchos rumores adversos sobre los informes que escribiera siendo director del asilo”, y añade: “intrigas, reproches y censuras se tejieron a su alrededor, lo mismo en Cuba que en tierra extranjera”.

De que Muñoz no se rendía es expresión el que haya dedicado Breve exposición… a Francisco Calderón y Kessel. Si en Casa de Locos… no lo menciona por su nombre, en cambio ahora comienza con una dedicatoria al “actual Presidente de la Junta de Gobierno y Vigilancia”, y no solo eso, le dedica una carta introductoria en la que le presenta su trabajo, irónicamente, a modo de ilustración; un trabajo, le expresa, “que espontáneamente ha emprendido solo con el objeto de contribuir, según me lo permitan mis escasas fuerzas, al adelanto y progreso de esa institución”. Y añade que “Con el fin de llenar por completo mi deseo, he visitado los establecimientos justamente reputados de las ciudades de París, Ruen y Clermont”, poniéndose además “al corriente de cuanto se ha publicado en Francia respecto a asilos y hospitales de locos y sus diferentes sistemas de construcción”. Y todo esto con el propósito, no puede ser más claro, de “que se deduzcan consideraciones prácticas aplicables en La Habana”. No deja de ser una manera de reconvenirlo, un modo mordaz de proceder, toda vez que ya contaba -y así trascendió en La Habana- con semejantes conocimientos. En otras palabras, Muñoz no suelta a la presa. No porque espere recuperar la plaza, no lo pretende, pero sí por el regusto de dejar en claro sus competencias y la superioridad del punto de vista científico. De modo que no hace sino repetir algo que ya apuntara al concluir Casa de locos…:

El lector verá

que los adelantos cumplidos acerca de esta especialidad en Europa y

particularmente en Francia, han tenido algún eco en nuestra patria, y que si

nuestras tentativas no han tenido el feliz éxito que hubiéramos deseado, no por

eso hemos dejado de hacer todos nuestros esfuerzos por poner en práctica las

lecciones y los ejemplos que nos han dado nuestros grandes maestros. Sin

embargo, nos halaga la esperanza de que nuestros desvelos no serán perdidos, y

que dentro de pocos años tendremos la satisfacción de ver nuestros asilos de

locos, a la altura de los de otros países más adelantados en civilización.

La diferencia radica en que si en sus “reflexiones” hacía un recuento no exento de amargura e impotencia, ahora puede explayarse a mayor “altura” y “distancia”, esto es, retomando un punto de vista más objetivo y autorizado, aunque esté implícito restregarle al “presidente de la Junta” y, por su conducto, a los miembros administrativos, su supina ignorancia.

En Breve exposición… Muñoz recorre en detalle todas aquellas cuestiones que no fueron suficientemente escuchadas ni atendidas en La Habana. Así hace patente su concepción ambientalista y no solo terapéutica sobre estos asilos: su ubicación en un terreno elevado, desde luego campestre y con vistas agradables. A la vez en las inmediaciones de la ciudad, lo que facilitaría la comunicación, la vigilancia y el movimiento administrativo. El modelo arquitectónico adecuado sería un rectángulo en cuya sección media se encuentren las oficinas, la farmacia, la enfermería, la capilla, los locales para empleados y los baños. Siempre abierto a ambos bloques, ese espacio medio separaría a los dos departamentos: el de hombres y el de mujeres. Es evidente que está refiriéndose a las reformas que tanto le costó hacer en Mazorra, al “grueso tabique” que debía separar las partes.

En cuanto a la capacidad máxima de 500 enfermos, no deja de ser otra respuesta a lo que se encontró en la isla. Por otra parte, las divisiones deberían constituir los así llamados “barrios” intradepartamentales “a fin de satisfacer la clasificación” y permitir una de “las indicaciones más importantes”: el tratamiento moral. Lo dicho ya en su recuento, pero expuesto ahora de modo más preciso y terminante. Este plan, que toma como patrón el Asilo Quatre-Mares de Rouen, incluiría ocho barrios: para ancianos, para adolescentes, para agitados y furiosos, para idiotas e imbéciles, para epilépticos, para sucios, para enfermedades accidentales, para vigilancia continua, para pensionistas y para convalecientes.

El departamento para agitados, por su parte,

debía poseer un grupo de celdas contiguas. Al efecto, cita el del nuevo asilo

de París cuyas celdas “son pequeñas, reciben aire y luz por una puerta-reja que

las comunica con un pequeño patio cuyos muros son suficientemente elevados

lateralmente y por el fondo ofrece un hondo foso (salto de lobo) que, sin

impedir la vista al campo se opone a la evasión del loco”. Y añade: “Cada

furioso deberá tener su vigilante, que presida sus meriendas, que le cuide y

atienda con la solicitud y esmero que exige su estado”.

El barrio de epilépticos debe ajustarse a los siguientes cuidados: “las camas ofrecen una disposición particular: los bordes se elevan al nivel de la cabecera de modo que el enfermo se halla a la vez encerrado en ella y hundido; mas, para que este pueda entrar y salir de la cama, o bien para que sea fácil colocarse en ella, los lados laterales de la cama se abaten al nivel de los colchones por medio de bisagras, y cuando se les levanta, quedan fijos a las piezas que forman la cabecera y los pies de la cama, a beneficio de fuertes pestillos”.

El barrio de sucios ofrecería sillones

agujereados, camas infundibuliformes y colchones ahuecados y forrados de hule,

para facilitar la expulsión de los desechos y la limpieza, además de que el

recambio de ropas sería el mínimo.

Los pensionistas en cambio tendrán salas de lectura, de juegos, un mobiliario más esmerado, así como letrinas móviles, sin que falten celdas por si acaso alguno se agita.

Y finalmente describe lo que considera aquellos aspectos imprescindibles para hacer valer el tratamiento moral: arquitectura-clasificación adecuada; entorno conveniente que permita realizar “largos paseos al aire libre”; eliminación de los medios violentos de coerción y en su lugar prevenir los peligros mediante el uso de la camisa de fuerza (“hecha de una tela bastante suave y confeccionada de tal modo, que no lastime ni dé lugar a escoriaciones de la piel”); celdas acolchadas (aunque usadas lo menos posible), y desde luego, una dirección médica a la que quede supeditado todo el personal.

Muñoz se postuló siempre por el llamado

sistema mixto Asilo-Colonia, de acuerdo con el modelo de Clermont y Rouen, entre

otros. A la vez criticaba la colonia de Gheel por considerar que dicho sistema

se prestaba para la explotación y no para el tratamiento médico, mostrando su

desacuerdo con aquellos que ya entonces se pronunciaban por la supresión de los

manicomios. Por otra parte, estaba de acuerdo con la creación de asilos

específicos para idiotas y epilépticos. En general, se apoyó en muchas fuentes

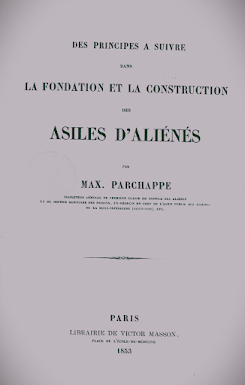

pero la principal de todas era De los principios a seguir en la fundación y

construcción de asilos de enajenados, del inspector Jean-Baptiste

Parchappe, a esa altura la obra más respetada del género.

No hay comentarios:

Publicar un comentario