Manuel Curros Enríquez

Desde

la aparición de los Gritos del combate,

antes tal vez, desde la aparición de las Rimas

de Bécquer, no registra la lírica española acontecimiento más notable que la

publicación de Trompetas de órgano.

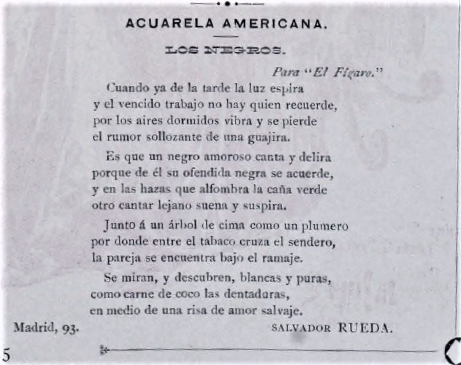

Y desde hace años, por la índole de mi labor

en el Diario de la Marina, de la Habana, no leía nada de Salvador

Rueda, no podía prestar atención

al movimiento literario de España. Allá por 1893, la prosa y la poesía de Rueda, estaban

perfectamente definidas cómo cosa

nueva, original y fuera de lo que se usaba. Esperaba yo, pues, de este artista (que desde el principio de su

carrera formó rancho aparte),

ver surgir una maravilla; lo esperaba, pero no el prodigio que me sorprende.

¡Qué riqueza de pensamiento y qué forma

majestuosa y elegante la suya,

en fuerza de ser clara y nacional! Ha realizado Salvador Rueda una revolución y una restauración en

nuestra métrica española; pero

con tal cálculo realizada; que desde el Arcipreste hasta Garcilaso, y desde Fray Luis y Argensola hasta Tasara y

Zorrilla, tienen todos que

acogerse a ella y aplaudirla. Presumo que a la restauración de los metros conocidos de los poetas anteriores al siglo

xv, habrá animado a Rueda la aventura

feliz de Carducci, restaurando e

introduciendo en la métrica italiana moderna, el yámbico latino, y esto lo presumo —aunque no me

atrevería a asegurarlo—por buscar

su origen al proceso de nuestra revolución poética. Si no es así, motivo de más para felicitar a Rueda,

pues su empresa resulta tanto

más gloriosa, cuanto más espontánea, y ello demostraría que cuando llega la madurez de los tiempos y las

épocas de transformación en el

Arte y en las Ciencias, Byron puede coincidir con Hugo, Feijóo con Descartes y Kepler con Laplace,

sin copiarse y sólo por elevarse

desde un medio idéntico a idénticas e ineludibles orientaciones.

A

Salvador Rueda le han saqueado infinitos poetas y prosistas americanos y españoles, queriendo aparecer

originales. El mérito del autor

de La Reja y La guitarra, no está solamente en la riqueza del vaso elegido para el sacrificio, sino en la

riqueza del vino con que lo llena. ¡Qué pensamientos-sollozos los que encuentro

en las poesías a su madre! Nadie me ha

conmovido tanto, ni es posible que

de otra lira puedan salir armonías tan tiernas, lágrimas tan desgarradoras. ¿Y aquel Friso?... ¿quién ha descrito así?

Vengo

ahora en conocimiento de que una porción de poetas, que yo creía originales, llevan el espíritu de

Salvador Rueda.

Santos Chocano, Rubén Darío, Vega y tantos

otros, llevan la influencia

suya. Pero a Rueda ha de ser muy difícil seguirle sin grandes peligros, y sus discípulos, por

querer rivalizar con él, corren el

riesgo de encarecerse, llegar a lo ridículo y despeñarse.

Antes de que la conozca el público, he tenido

también ocasión de leer la

novela de Salvador Rueda titulada LA CÓPULA, y ella me ha hecho apreciar en toda su extensión la

capacidad creadora y el prodigioso dominio del Arte de este hombre. Encuentro justo el temor de Rueda de publicar ese libro: vale la pena

el meditarlo. Pero si hay

producción artística que no deba confundirse con la novena del género lascivo,

esa obra es la de Salvador. Dios no puso en nuestros órganos más santidad y gravedad que las que

él ha puesto en esos capítulos.

Se puede leer LA CÓPULA con el respeto y la unción con que, en una Academia de dibujo o de

escultura, asisten doncellas a

copiar del natural, aun siendo desnudo de hombre.

El estupendo idilio que se desarrolla en LA

CÓPULA, es impecable: nada salió de cerebro humano con más inocencia concebido

y despojado de lasciva intención. Sólo nuestra perversidad y corrupción, sólo

nuestra educación deplorablemente aviesa, podrá ver en ese cáliz, alzado por la

mano de un ángel, y en que se consagra y se ofrenda lo que hay de más Santo en

la Naturaleza, la copa del pecado brindando al vicio.

LA

CÓPULA, o publicada hoy, o cincuenta años después de muerto Rueda, como las

mejores obras de Diderot, tiene asegurado el triunfo entre la gente de letras.

Eso es oro de ley, afiligranado y repujado a lo Arte. Yo he gozado leyendo sus

maravillas de estilo como viendo la custodia de Sevilla o de Toledo.

¡Y juro

que mi carne no sintió nada, para cederlo todo a la embriaguez del espíritu!

Debe considerarse a Rueda como restaurador

afortunado de las formas clásicas nacionales en materia de rima, y no por mero capricho y pasatiempo,

como solían hacerlo los poetas románticos,

sino porque, a mi juicio, no en moldes más estrechos pueden contenerse y

cristalizar los torrentes de su inspiración y los desbordes de su pensamiento.

No es posible exigir al mar que se contenga

en los cauces de un río, ni a la luz que irradie en una sola dirección, y el

numen de este poeta tiene algo de Océano por la extensión y la profundidad y algo

de aurora boreal por lo fluido y lo brillante. Cantor del Sol se le llama, y

hay mucho de exacto en el símil; pero aun habría más verdad en compararlo al

mismo Sol cantando; tal derroche de colores y matices tal dardeo de llamas y

fulgores de incendio desprende de sus estrofas, que se dirían salidas, antes de

un cráter, que de un cerebro. Así deslumbran y prenden en las almas, inflamándolas

de entusiasmo por el ideal, como en “La Armería Real”, “El crepúsculo”, “Los

caballos”, “El puente colgante”, “Lección de música” y “La aguja”, ya

conmoviendo sus más hondos senos, en “Viejecita mía”, “+ 27 de Septiembre de

1906”, “Grito de misericordia”, “A mi madre, las manos de mi madre”, “Canto de

amor” y “La tísica”, en que la carne se deshace en lágrimas como el metal se

derrite sometido a la alta presión del horno.

Universal en los temas y asuntos, desde el

más sencillo al más complejo, desde el más humilde al más elevado, la

Naturaleza toda tiene un intérprete en su lira. Verdad es que pocos como él,

desde Zorrilla, poseen los ensalmos, conjuros y palabras mágicas, de virtud eficaz

para evocarla, y pocas almas se han difundido tanto como la suya por el

altruismo y el amor de la Naturaleza, para que le respondan, como lo hacen,

todas las cosas creadas. Dígalo, si no, ese “Entierro de notas”, fantasía

originalísima a la muerte de Fernández Caballero: “Silabarios errantes”,

interrogación al misterio, digna del aliento de un titán; y el canto a “Las

cataratas del Niágara”, que sería único en nuestro idioma si no le precediese

gloriosamente el apóstrofe inmortal, eternamente victorioso, de Heredia.

Pero ¿a qué insistir en 1a demostración de lo

que está suficientemente demostrado? Ya nadie discute a Rueda como el primero

de nuestros poetas vivos. En España y en toda la América latina, en la misma Habana,

tan decidida siempre por todo lo nuevo, tiene entusiastas partidarios de su

estilo, discípulos y devotos, que si bien algunos no honran mucho que digamos

al maestro, siguiéndole más que en sus aciertos en sus errores, todos, no obstante,

se hallan unánimes en reconocer su dominio soberano en el arte de burilar imágenes

estupendas y de animar con ideas sorprendentes la piedra del idioma, bien así

como Miguel Ángel y Benvenuto animaban el mármol y los metales preciosos,

infundiéndoles espíritu y vida. De ambos genios parece haber heredado nuestro

vate el primor y la fuerza.

No; ya no se discute al poeta, sino al pensador.

Por pagano le tienen unos; por panteísta, otros; por cristiano, muchos; por

materialista y anárquico, los menos ¿Qué es, pues, Rueda?

Si hemos de dar crédito a sus versos, todo

eso y mucho más, porque ni “El Friso del Partenón”, poema en veinte sonetos

insuperables, podría describirlos mejor el vate que describió el escudo de

Aquiles; ni “Los caballos”, salvo lo que allí se habla de las Pampas y del champagne, podría, por la entonación, si

tuviera escrita en griego, atribuirse a otro que al poeta beocio de las “Odas

ístmicas”; ni “El enigma” y “Silabarios errantes” dejarían de merecer, por el

concepto fundamental a que responden, el aplauso de Benito Spinoza; ni Kalidasa

negaría su ascenso a la filosofía de las “Vidas perfectas”; ni San Juan de la

Cruz se atrevería a rechazar la palingenesia cristiana que se encierra en la

visión de “La Armería Real”, una de las más soberbias composiciones de Rueda;

ni, por último, Bakounine, el implacable Bakounine, sangriento apóstol de la

reacción, negaría un ¡bravo! a los últimos versos del “Crepúsculo” y del “Puente

colgante”.

Pero esa misma variedad y esa misma heterogeneidad

de inspiraciones, es un obstáculo para afiliarlo a determinada escuela. No cabe

en ninguna; y el viejo achaque de querer clasificarlo todo, sometiéndolo a peso

y medida, tiene una vez más que fallar aquí: las ideas, como la luz, son

imponderables.

Rueda no es ésto, ni aquéllo, ni lo otro, en

punto a filosofía; es el hombre, como

dice sintéticamente su prologuista Ugarte; es la vida misma, con todas sus

contradicciones, sus entusiasmos, sus descorazonamientos y sus cóleras; y quien

llega a ser todo eso, quien por tal modo resume y concentra en sí el

sentimiento y el alma de la Humanidad, y sobre ese privilegio, a pocos concedido,

tiene el don de percibir las voces íntimas de la Naturaleza y de las cosas, y

recoger sus confidencias para revelarlas a los pueblos e iniciarlos en el

secreto de sus destinos lanzándoles por el camino de la perfección, no necesita

más, ni siquiera tanto, para merecer los homenajes de sus contemporáneos y los

laureles de la posteridad.

Prólogo de Poesías Completas de Salvador Rueda, Barcelona, Casa Editorial Maucci, 1911.